Lenovo ThinkPad W700dsレビュー第3弾です。今回は筐体のつくりや各種インターフェイスなどを見ていきたいと思います。

Lenovo ThinkPad W700dsレビュー第3弾です。今回は筐体のつくりや各種インターフェイスなどを見ていきたいと思います。

![]()

あらためて天板部分。つや消し塗装の高級感が心地よいです。

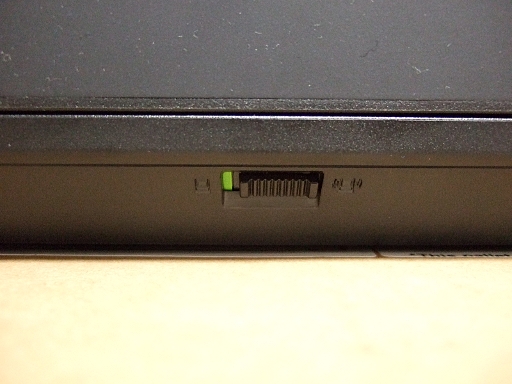

正面側。左側に無線LANのON/OFFスイッチ、右側にメディアカードリーダー、マイク/ヘッドフォンジャックが配置されています。

厚みはおよそ52mm。厚み56mmを誇った高級機の名機 ThinkPad 770Z に匹敵します。大きさではW700dsは横幅41cm×奥行き31cm、770Zは横幅31.3cm×奥行き24cmと大きくW700dsが引き離しているせいもあり、W700dsの重量は770Zの約3.5kgを大いに上回る約5kgという重量級ThinkPadとなりました。でかくて重たいと思った770Zも今思うとずいぶん軽かったんだなあと思ってしまうのは、麻痺してしまった証拠だろうかw

正面左側に配置されている無線LANのON/OFFスイッチ。実装当初はこんなスイッチいらないだろうと思ったがこれが意外と便利。個人的には賛成な機能。

正面右側の開閉ラッチとメディアカードリーダー、マイク/ヘッドフォンジャック。最近Skypeすることが多くなりマイク機能の重要性をひしひしと感じます。

メディアカードリーダーは、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、XDカード、XDカード・タイプH、マルチメディア・カード、メモリースティック、メモリースティックProの7つのメディアの読み書きが可能。これだけ対応していれば別途カードリーダーを用意するケースは少ないかも。あれ、CFはって? ご心配なく、CFスロットは別な箇所についています。

右側側面。W700dsがもっともW700dsらしい部分です。引き出し式のサブディスプレイ、3つのUSBコネクター、モデムジャック、デジタイザー・ペン、ウルトラベイエンハンスドドライブ、ケンジントンロック用の穴、排気孔が見えます。かなり詰め込んでいる感じです。

厚み52mmのW700dsとThinkPad最薄18.6mm(最薄部)のX301を並べてみたところ。W700dsメインディスプレイの厚みとX301がほぼ同じというのがすごい。X301の薄型設計が光ります。あ、これW700dsのレビューだっけw W700dsはイイですよ!(ぉ

右側側面左のアップ。3つのUSBポート、モデムジャック、デジタイザー・ペンが実装されています。USBは反対側にも2つあるので都合5ポートもついています。

ディスプレイ側と本体側で色が違うのは塗装の違い。天板はつや消し塗装せすが、本体側はそうではありません。つや消し塗装のほうが高級感はありますが、実際にツールとして使い込むことを考えると本体部分はつや消しでないほうがいいので、僕はこれでいいと思っています。天板まで樹脂むき出しのだとかなり安っぽく感じます。ThinkPad R50pはあれほどのプレミアムモデルだったにもかかわらず天板がタダのRシリーズと同様だったのでかなりがっかりしました。実売50万超えのThinkPadで天板これかよ、みたいな。そういう面でW700dsは個人的に満足のいくつくりになっています。

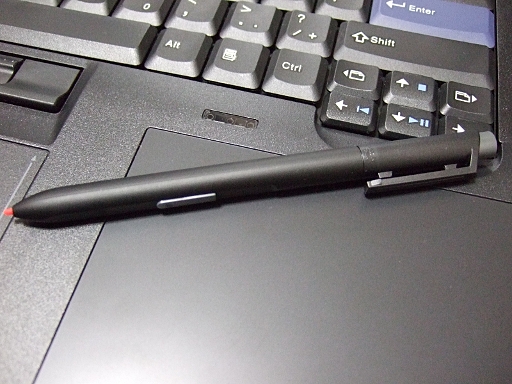

デジタイザー・ペンを引き出してみました。押すと出てきます。

付属デジタイザー・ペン。ThinkPadのデザインにあったかっこいいペンです。電磁誘導式デジタイザ、1ボタン・タブレット・ペン。消しゴム機能つき。電池は不要です。

残念ながら僕にはデジタイザー・ペンを使いこなすシーンがないのでいまだに使ったことがありません。。。

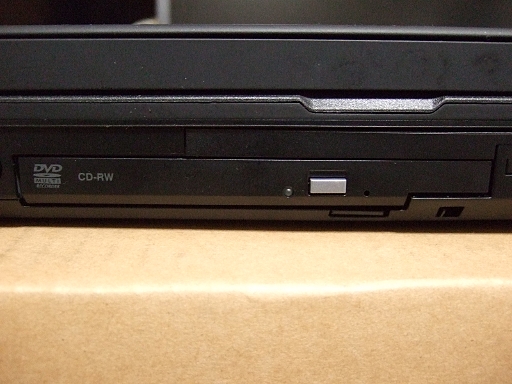

ウルトラベイエンハンスドドライブ。実は今回購入したW700dsでの最大の失敗がこれ。カスタマイズするときにBlu-rayドライブを選択するはずが、誤ってタダの二層対応DVDスーパーマルチドライブを選択してしまい、オーダーしてから気がついて後の祭り。おかげで数万安く買えましたが、数万円以上の心の傷ができてしまいました。。。Blu-rayドライブはあとで買いなおそう・・・。こうして取り外されて使われないドライブが増えていくわけです。がっかりだ!w

排気孔とケンジントンロック用の穴。後にIntel Turbo Memory (4GB)を実装するときにかなりいい感じまで分解して判明したのですが、この排気孔はCPUやチップセット用のものではなく、内蔵グラフィックスのNVIDIA Quadro FX 3700M用のものでした。

こちら背面。斜めにカットされたデザインはThinkPadらしいところです。両側に排気孔、中央部分にディスプレイとLAN、右に電源コネクターがあります。

左側の排気孔はNVIDIA Quadro FX 3700M用、右側はCore2 Extremeおよびチップセット冷却用です。

USBかなと思ったらディスプレイポートでした。ビジネス用途を考えてアナログRGBコネクターもついています。古いプロジェクターなどではDVIがなかったりするので必須です。

DVI-DコネクターとLAN。ThinkPadでDVI使うときはドッキングステーション経由というのが一般的でしたが、W700dsは筐体の大きさを生かして、本体にそのまま載せてきました。もうなんでもありですねw

ACアダプターのコネクター。出力の低い他機種のACを使いまわさせないためでしょう、X61やT61p、X301などとはコネクタ形状が異なり互換性がありません。つまり、0.9kgもあるW700ds用ACアダプターを持ち歩かなければいけないということです。本体とACをあわせてもたった約6kg。この性能にして6kgはむしろ軽い!

・・・かもしれないw

左側側面。排気孔、1394ポート、USB、Express/34スロット、CFカードスロットが見えます。排気孔はCPUとチップセット冷却用です。

1394ポートと2個のUSB。かつて全盛を誇ったPS/2、シリアルポート、パラレルポート、そして僕が愛して止まないIrDAはもう存在しません。悲wwwww

レガシーデバイスはUSB経由で使用することになります。

これだけ潤沢にインターフェイスを実装するならeSATAも載せてくれればよかったのにと思ったりもします。

Express/34スロット。最近はExpress/34対応のカードも出揃ってきたので有効活用が出来そうです。さしあたって欲しいのはeSATAでしょうか。

CFカードスロット。W700dsはカードスロットのカスタマイズもできます。うちのようなExpressCard+CFカード、ExpressCardのみ、ExpressCard+SmartCardというような柔軟な構成をとることができます。

CFカードの選択肢があるのは、CFを採用したハイエンドデジカメが多いからかもしれません。

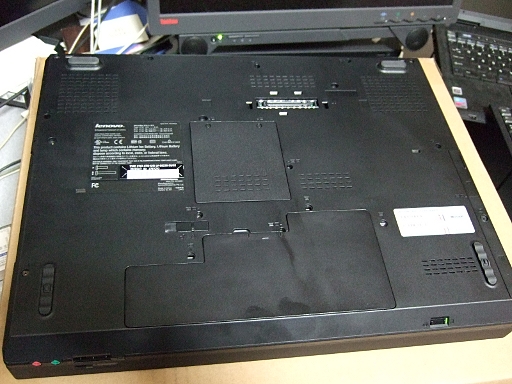

W700dsをひっくり返したところ。ドッキングコネクター、バッテリー、メモリースロット部の蓋、通気孔があります。

HDD格納部。HDDは2個入っています。

バッテリー。9セルで2時間程度稼動させることができます。2時間も稼動するととらえるか、2時間しかととらえるかはユーザー次第というところでしょうか。

まあもっともこれもってファミレス行くようなひとは僕以外にあまりいそうにないので2時間程度持てば十分でしょう。バッテリーだけで2時間もプレゼンやったりすることもないでしょうし。

余談ですが、W700dsをファミレスに持っていって開いたら奇異の目で見られました。スタバでT61p使っても奇異の目で見られました。メイド喫茶でR50p使ってたら店員にマークされました。俺悲wwwww

筐体の大きなW700dsにはThinkLightがなんと2個もついています。大盤振る舞いです。これは感動しましたw

W700dsの第3回レビューはこれでおしまいです。

実はこのあと4GBのIntel Turbo Memoryを搭載するに当たってW700dsをかなり分解したのですが、写真に不備が多くレビューできるほどの量がありません。最終回の第4回のW700ds分解編は、折を見て再度分解した際にどこかでご紹介したいと思います。